- Итак, дорогие мои детки, – старик подманил широкими жестами детвору к себе. - Хотите расскажу вам историю? Историю того, как я очутился на этой благословенной земле. Ну же, угомонитесь, угомонитесь!

- Итак, дорогие мои детки, – старик подманил широкими жестами детвору к себе. - Хотите расскажу вам историю? Историю того, как я очутился на этой благословенной земле. Ну же, угомонитесь, угомонитесь!

Старик совершил еще несколько пассов руками. Детвора наконец-то заметила его движения и с интересом собралась вокруг старца, образовав что-то наподобие небольшого, но живого кружка.

- Когда-то давно, меня звали Николай Трубочкин. А друзья называли меня просто Колей. Тогда я еще лелеял надежду на то, что буду выдающимся ученым-биологом. Я был еще молод, полон сил и хотел покорить этот мир…

- Деда, – протянул взлохмаченный внук, – а что такое ученый?

- Ученый? – старик нахмурился, стараясь подобрать верное слово. – Ну, ученый, это такой… Ну, кто занимается наукой. А в моем случае я занимался наукой биологией. Разбирался с тем как устроены наши тела, как они работают. Тебе понятно?

Старик недоверчиво зыркнул на своего потомка, и замер в ожидании ответа.

- Да-да, понятно! – ответило чадо, очищая невесть откуда взявшийся банан.

- В те далекие времена, – рассказчик закатил глаза, – я жил со своей семьей в далекой и холодной России. Зимой там очень холодно, идет снег, а люди вынуждены носить теплые одежды, иначе умрут от холода.

Глаза нескольких детенышей округлились, и они уставились на пращура с невероятным интересом.

- Да, так зимой выйдешь и все, замерзнешь и скончаешься в снегу! В те года у нас там царил настоящий хаос. Везде была разруха, голод. Мне и моей семье чудом удавалось добывать пропитание. Я и моя жена, мы регулярно ходили на работу, но наше положение становилось хуже с каждым днем. В нашей квартире становилось все холоднее, а денег на работе платили все меньше и меньше. Да и везде так происходило, по всей стране. И я даже слышал, что врачи, приезжающие на вызовы к пенсионерам, иногда грабили несчастных стариков, убивали их. А иногда и съедали. Вот такой голод был в то время у нас.

- Деда, – взлохмаченный малыш встрял в рассказ, пытаясь затолкнуть в себя очищенный банан, – а кто такие пенсионеры?

- Ну это старые люди, которые всю жизнь работали, а потом уже не могли работать. Так государство платило им деньги на проживание. Ну или должно было платить.

Рассказчик обвел свою паству, сидящую с открытыми ртами и внимательно смотрящими ему в рот, взглядом и удовлетворенный, продолжил:

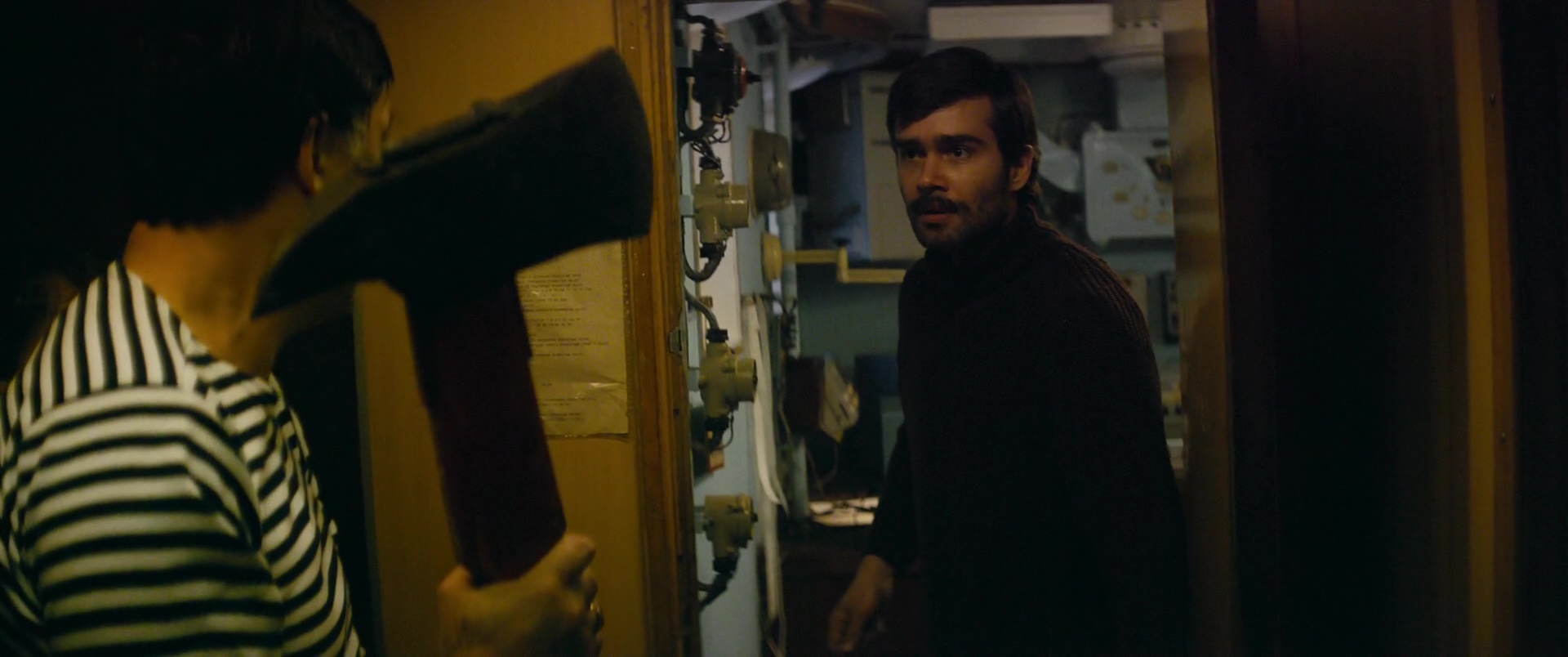

- И вот однажды, меня вызвал мой начальник и говорит, что институт закроется через две недели и у него нет денег мне на зарплату. Я был очень опечален. Я не знал как кормить моих детей. А вечером, придя домой и рассказав все своей жене об институте, я втайне принял решение уехать в благополучные страны на заработки. А все заработанные деньги высылать ей в Россию. Решил и подговорил своего соседа дальнобойщика провезти меня контрабандой туда, куда он поедет в следующий рейс. Мне на удачу наутро тот отправился на своей фуре в самое сердце Франции, в большой город Париж.

- Деда, – встрепенулся все тот же взлохмаченный сорванец, успевший тем не менее проглотить половину банана, – а что такое фура?

- Фура — это такой большой и длинный грузовик, для перевозки товаров между городами и странами. И вот притаился я в фуре, в кузове, под грудой какого-то научного оборудования. А уже через несколько дней, пережив холод и голод в кузове грузовика, я вдыхал пьянящий воздух Монмартра и любовался яркими огнями Мулен-Руж. Моя жизнь на чужбине была не сахар. Я скитался, жил под мостами с другими бродягами. Работал носильщиком багажа за богатыми китайскими туристами, мыл посуду в уличных кафе, развлекал публику в качестве живой мишени. Но сколько бы я ни работал, мне хватало денег только на то, чтобы купить себе еду.

Читать далее ...